Hemos sabido estos días que la famosa ecuación E=mc², en la que E representa la energía, m la masa y c² el cuadrado de la velocidad de la luz, no se le ocurrió a Einstein en solitario. Decía Bernardo de Chartres que «somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos levantados por su gran altura». La frase fue retomada por Luis Vives y llegó a los científicos del siglo XVII, quienes, como Isaac Newton, que la reprodujo casi literalmente en una carta enviada a Robert Hooke, no tuvieron empacho en reconocer que sus logros se levantaban sobre la obra de sus predecesores.

Según el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, el progreso científico se produce cuando un paradigma cambia, lo que a su vez depende de las circunstancias culturales e históricas en que se encuentran los grupos de científicos. Dicho de otra forma, tal y como sucede con la evolución de las especies, la ciencia avanza a pasos, no a saltos. A pesar del empeño en construir una épica en la que las ideas, las teorías o los descubrimientos científicos son como un relámpago que ilumina súbitamente las tinieblas de la ignorancia, la cosa no funciona así. Una buena hipótesis, una teoría consolidada o un gran hallazgo de la ciencia no son chispas que prenden súbitamente una hoguera; son, con absoluta seguridad, un ascua desprendida de una lumbre que ya habían alimentado otros. Ni siquiera el gran Einstein escapa a la norma.

Hagamos un poco de historia. En 1875, a un inteligente joven alemán llamado Max Planck -quizás el científico que haya tenido una vida personal más desgraciada- que dudaba acerca de si debía dedicarse a las matemáticas o a la física, le aconsejaron que no eligiera la física porque en ella ya estaba todo descubierto. No hizo caso: años después revolucionó la física con su teoría cuántica que le valió el premio Nobel en 1918. El trabajo de Planck fue uno más de los que marcaron el camino del cambio conceptual que experimentó esa disciplina en los albores del siglo XX cuando la macrofísica, que estaba basada en contar y medir objetos -y cuando hablo de objetos me refiero a una simple esfera o a la Tierra-, empezaba a ser parte de la historia, mientras que la nanofísica de las partículas comenzaba a despuntar y exigía una nueva concepción de la ciencia que fuera capaz de escudriñar en una escala en la que los objetos, que ya no eran aprensibles, se reducían a ecuaciones incomprensibles para los físicos que se aferraban al pasado, y en la que los acontecimientos se sucedían a velocidad de vértigo.

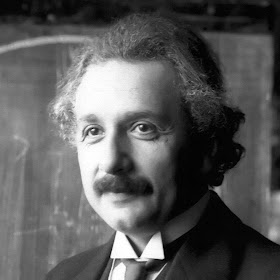

En realidad, cuando Planck hizo oídos sordos a sus mentores, el mundo estaba a punto de entrar en un siglo en el que nadie entendería todo y muchos no entenderían nada. Del metro de platino iridiado, del principio de Arquímedes y del péndulo de Foucault, que los maestros enseñaban sin mayor dificultad en las escuelas de primaria, se pasó a un universo inaprensible dominado por quantos, espines, protones, neutrones, quarzs, neutrinos, bosones y fermiones, que nadie podía ver pese a que cabían en una cuartilla y que parecían surgidos de la calenturienta mente de un escritor de ciencia ficción. Mientras que en España se fraguaba la crisis del 98, se estaban abriendo las puertas de la moderna física de partículas, la física cuántica, con descubrimientos tales como los rayos X (Roentgen, 1895), la radiactividad (Becquerel, 1896), los electrones (Thomson, 1897), el radio (Curie, 1898), los cuantos (Planck, 1900) y la ley de desintegración radiactiva (Rutherford y Soddy, 1902). Y entonces llegó Albert Einstein, aparentemente surgido de la nada, porque nada era, al menos para los físicos, lo que quedaba fuera de sus propios círculos.

Corría el año 1905 cuando la revista alemana Annalen del Physik publicó una serie de cinco artículos de un desconocido llamado Albert Einstein, que no tenía ningún vínculo con el mundo académico ni con el circuito de los grandes laboratorios de investigación y, si en algo se acercaba a la innovación, era desde su modesto puesto de administrativo de tercera clase en la Oficina de Patentes de Berna, un trabajo poco envidiable de burócrata que, en palabras de José Manuel Sánchez Ron (El poder de la ciencia), le ocupaba «seis días a la semana, ocho horas cada día». Eso no impidió que de esos cinco artículos tres figuren entre los más importantes de la historia de la física.

El más famoso de todos ellos es uno en el que esbozaba la teoría de la relatividad, aunque el que le valió el premio Nobel no fuera ese sino el primero de la serie (Sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz), en el que analizaba el efecto fotoeléctrico por medio de la recién aparecida teoría cuántica de Planck, lo que le permitía explicar la naturaleza de la luz. Sin embargo, el tercero (Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento) cambiaría el mundo cuando el propio Einstein, al que le habían pasado inadvertidas las implicaciones de ese artículo, las refrendó en otro (¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?), que apenas servía para llenar tres páginas del número 18 de Annalen del Physik, en el que, entre un jeroglífico de ecuaciones diferenciales cuyo descifre parecía reclamar una nueva e imposible piedra de Rosetta, dejaba asentada la teoría de la relatividad especial en un sólo párrafo: «La masa de un cuerpo es una medida de su contenido energético; si la energía cambia un valor L, entonces la masa varía en el mismo sentido un valor L/9.1020».

Había que ser algo más que un común mortal para entender aquello, pero el asombrado mundo de la física avanzada tomó buena nota de las implicaciones de aquel párrafo, porque la ya famosa equivalencia entre la masa y la energía resultaba fundamental para comprender las emisiones que tienen lugar en los procesos radioactivos y serviría de apoyo para investigaciones posteriores que conducirían, por ejemplo, a la moderna tecnología nuclear. Después de Planck e Einstein, la física no volvería a ser nunca igual.

Había que ser algo más que un común mortal para entender aquello, pero el asombrado mundo de la física avanzada tomó buena nota de las implicaciones de aquel párrafo, porque la ya famosa equivalencia entre la masa y la energía resultaba fundamental para comprender las emisiones que tienen lugar en los procesos radioactivos y serviría de apoyo para investigaciones posteriores que conducirían, por ejemplo, a la moderna tecnología nuclear. Después de Planck e Einstein, la física no volvería a ser nunca igual.

En un artículo publicado el pasado mes de marzo en The European Physical Journal (38: 261-278), los investigadores norteamericanos Stephen Boughn, del Haverford College de Pensilvania, y Tony Rothman, de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, han reivindicado el papel del físico austriaco Friedrich Hasenöhrl en el establecimiento de la equivalencia entre la energía de una cantidad de materia y su masa. De acuerdo con lo que decía Kuhn, ambos investigadores sostienen que la noción de que masa y energía están relacionadas ni se originó sólo con Hasenöhrl ni apareció repentinamente en 1905, cuando Einstein publicó su famoso artículo sobre la cuestión. Ambos caminaban a hombros de otros dos gigantes, el matemático francés Henry Poincaré y el físico alemán Max Abraham, que ya habían mostrado la existencia de una masa inercial asociada a la energía electromagnética.

De otros gigantes sobre cuyos hombros ha ido avanzando la humanidad, desde Herodoto a Schmith, se ocupa un libro, Los descubridores, del historiador de la ciencia y director de la Biblioteca del Congreso de Washington, Daniel J. Boorstin, en el que uno aprende que no hay generación espontánea y que la soledad en la ciencia es un esfuerzo inútil que acaba por conducir a la melancolía.